ひらがなが読めない、どうしたらいい?

幼稚園の子どもを持つお母さんの悩みで多いのが、ひらがなの練習。

- 子どもにひらがなを覚えて欲しい

- ひらがなを覚えるにはどうしたらいいか

- 子どもがなかなか覚えず焦っている

- 小学校までには、ひらがなを読めるようになって欲しい

この記事を読むと、子どもが文字を読めるようになった方法がわかります。

幼稚園の時の実体験を書いていますので、ぜひ参考にしてみてください。

私は子どもが年少さんの頃、ママ友から「うちの子は、ひらがな読めるよ」と言われて焦った記憶があります。

でも、覚える時期もスピードも子どもそれぞれなんですよね。

焦らずのんびり向き合えったら読めるようになりました。

- 絵本で文字の形と読み方を一致させる

- かるた遊びをする

- ひらがな・カタカナカードで遊ぶ

- ひらがなポスターを生活に取り入れる

- 読めたら書く練習(ドリルやタブレットなど)

練習は何歳から始めたらいいか

まず、文字の名前を覚えることから始めました。え?それってどういうこと?って思いますよね。

幼い子はそもそも「文字」という概念がないのです。

そこで、ひらがなを形で認識してもらおうと考えました。

猫を見て→「ねこ」

あを見て→「あ」という名前のものって覚えてもらうってことかな

そう、

「あ」を見せて、これは「あ」だねって教えてあげたんだよ

絵本を読みながら文字を見せて、声かけをしていました。

これは3歳ごろからスタートした記憶があります。

ひらがなのおすすめ絵本と遊び

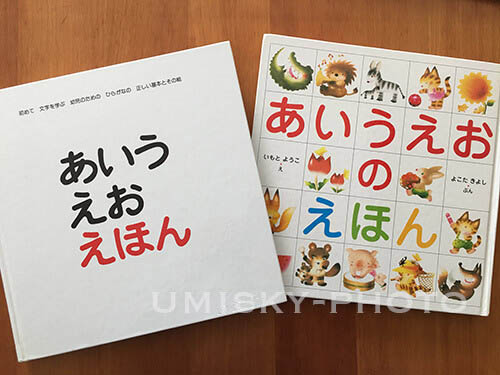

見せる絵本はわかりやすそうな、優しいイラストのものを選びました。

大きな文字+イラスト、このタイプの2冊を購入(著作権の問題で中身が見せられないのが残念です)。

名前がとても似ています!

- ひらがな+イラスト→あいうえおえほん(左)

- ひらがな+物語→あいうえおのえほん(右)

イラストや文章と合わせて、覚えやすい内容となっています。(例えば動物の名前や、道具の名前など)

あいうえおえほん

まず初めに選んだのは【あいうえおえほん】

はっきりしたイラストと、大きな文字が特長

物、名前というシンプルな構成で、子どもはずっと見ていました。

「これは何かな?」「そう!当たり〜!!」と声をかけると、やる気になってくれます。

あいうえおのえほん

こちらは優しいタッチ、いもとようこさんが絵を描いている【あいうえおのえほん】

いもとようこさんは、抱っこが題材になっている「宿題」という絵本でも有名

こちらはページごとの短い物語になっています。

子どもでも理解でき、何度もリズミカルな音が出てきます。耳に残りやすいので、一緒に読めるようになりました。

繰り返し読めるのはこっちでしたね。

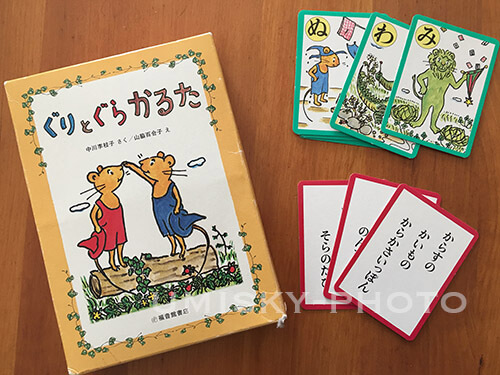

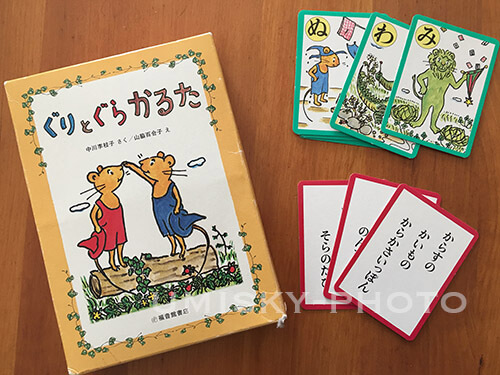

かるたは脳の記憶力アップにも良さそう

そして絵本を楽しめるようになり、次に手に入れたのはかるた。3歳半ぐらいでした。

一目惚れのぐりとぐらの【かるた】を購入。

可愛いよ!クスッと笑えるような読札も良いんだよ〜

韻を踏む、リズミカルな読札が特徴です。

暇さえあれば「かるたする〜」と言うほど、ハマっていました。

- 文字の認識は低め

- イラスト+文章を覚える

- 文章を丸暗記

- 文字だけで取れるようになる

遊ぶごとに記憶力が良くなり、大人も負けることがありました、

かるたは100均にもありますが好きなキャラクターは何と言っても食い付きが違います!

お子様の好きなキャラを、ぜひ取り入れてみてくださいね。

楽しく遊びながら自然と身につけると、文字だけではないところにも良い影響がある気がします。

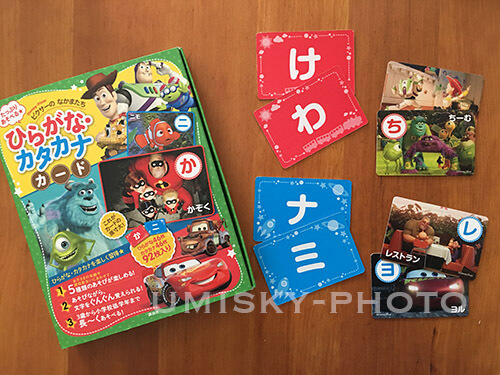

ひらがな、カタカナカードで読む練習をする

かるたで読めるようになったあとは、ピクサーの【ひらがな・カタカナカード】を購入。

- 赤/青

- ひらがな/カタカナ

で分かれています。

このカードは、かるたのような読札がありません。自分で読む文章を考えて遊びます。

- イラストから→文字を選ぶ

- ひらがなを見て→カタカナを選ぶ

- トランプの神経衰弱のようにも遊べる

ピクサー映画を見ている時にカードを思い出したり、記憶を連動させることもできるようになっていきました。

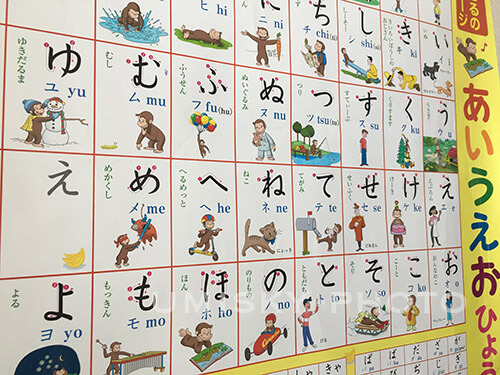

ポスターを貼っておく

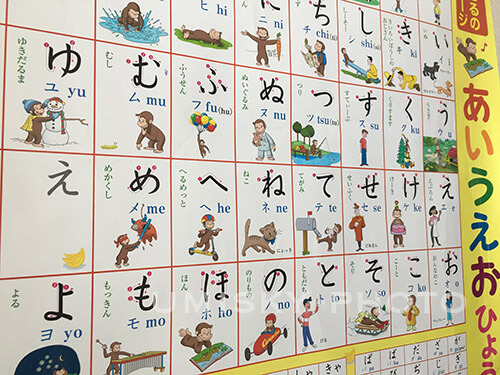

子どもがいる家庭ではけっこう見かける【あいうえおひょう】

我が家はおさるのジョージでした。

これもさりげなく貼っていましたが、ずっと見向きもしなかったです。

しかし、かるたを覚えたら「なんて読むの?」と質問してくるようになりました。

そのうちに濁音も読めるようなっていくから不思議です。

ここまで読めるようになったらひと段落して、入学準備に取りかかれそうですね。

とにかくキャラものは最強

読めるけど書けない

のんびりペースでやっと読めるようになった!

でも、字は書けないんです。

読み書きはセットかと思いきや、そうじゃないんですよね。

- 濁音・半濁音の判断が難しい

- 読めても、書けるわけではない

字を書くという概念もまだないんです。

上の子がいると覚えが早いけど、一人っ子はのんびりかも

やはり書くことで覚えていくのが一番だろうと思い、書く練習に選んだのはスマイルゼミ【幼児コース】です。

スマイルゼミの様子はこちらの記事に書いていますが、他の力も総合的につけていきたいところですよね。

ある程度ひらがなが読めてくると、本人も楽しくなってきますから、やる気に期待しつつ親はマイペースに見守っていきましょう。

練習はのんびりで大丈夫

生活の中に文字は溢れているので、そのうち自然と覚えていきます。

- 形としての認識が高まる

- 文字や、文章を読む

- 読めると楽しくて、もっと読む

- ひらがなに似たカタカナも読めるようになってくる

今は読めなくても、半年〜1年前と比べて成長していればOKとしましょう!

できないことに目を向けるより、できるようになった事に目を向ける

大人が思う以上に子どもは、文字を読む楽しさを、自分なりに身につけていきます。

疑問があれば、そのつど答えてあげるだけで十分サポートになるので、焦らず、学んでいく姿勢に寄り添っていきましょう。